イベント報告|見て、作って、実験 カビ・キノコの正体にせまれ!

10月から12月にかけて、全3回のイベント「見て、作って、実験 カビ・キノコの正体にせまれ!」を実施しました。

第1回 見る編 10月26日(土)開催

清崎憩いの森でカビやキノコを観察しながら、その生き方や働きについて学びました。

(帯線)を観察しています。

カビやキノコ(菌類)は一見すると大きな動きがなくひっそりと生きているように見えますが、森の中では重要な「分解者」の役割を担っています。

植物や動物が死んだとき、形がそのまま残ることは滅多にありません。

しかし、植物(特に樹木)はセルロースやリグニンなどの分解されにくい成分を多く含むため、土に還る(分解される)ことが難しいです。

菌類はそれらを分解する(有機物を無機物に戻す)酵素を持っていて、物質の循環を促しています。

森の中に落ち葉や倒木があふれないのは、菌類が生きているおかげなのです。

とはいっても、これは何かの「役に立っているか」という視点で考えたときのお話。

菌類としては、生きるために植物を栄養源として利用しているに過ぎません。

落ち葉や倒木の中では、常に激しい食べ物の奪い合いが起きています。

この観察会では、自然界では目に見えにくいだけで様々ないきものが活動していることをお伝えしました。

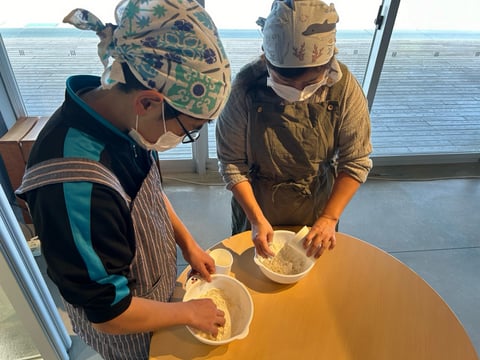

第2回 作る編 11月23日(土)開催

パン作りを通して、菌類の「発酵」の仕組みについて学びました。

納豆、チーズ、甘酒、鰹節……私たちの食生活は発酵食品、菌類の活動が関係しています。

みなさんは「発酵」と「腐敗」がほぼ同じ現象だということはご存じでしょうか。

菌類もれっきとした生き物。生きる(エネルギーを作る)ために有機物を分解します。

このときに旨味・甘み・食感・香りのような人間の役に立つものが生まれれば「発酵」、有害なものが生まれれば「腐敗」と呼ばれます。

このワークショップでは酵母菌を使って実際にパンを作り、その他の発酵食品の試食体験なども行いました。

パンがふかふかに膨らんで、よい香りがするのは発酵のおかげです。

完成したパンはふわふわでおいしく、一口食べればたちまち笑顔になりました。

カビやキノコの仲間が私たちの食生活にもたらす恩恵を感じることができました。

第3回 実験編 12月14日(土)開催

見る編でお伝えした菌類の「分解者」としての行為を、薬品を使って再現しました。

葉っぱを湯煎したパイプ洗浄剤で溶かしたものを歯ブラシで優しく叩き、葉肉を除去すると、葉脈だけが残ります。

きれいに残せた葉脈は漂白し、レジンに封入してキーホルダーにしました。

このイベントを通して、カビやキノコの漠然としたイメージを掘り下げられたのではないでしょうか。

また、私たちが生き物から恩恵を受けていることだけでなく、その事象をありのままに受け止める(捉える)柔軟な視点も養っていただければ幸いです。

ご参加くださったみなさま、ありがとうございました!